京都府で一戸建てを建てた後にかかる維持費はどのくらい?

写真②「住宅とお金」をみながら考える女性.jpg 28.93 KB

写真②「住宅とお金」をみながら考える女性.jpg 28.93 KB一戸建て住宅を建てた後には、住宅ローンの返済以外の維持費がつきものです。維持費はどのくらいかかるでしょうか。ここでは住宅にかかる主な費用の中から「光熱・水道費」、「固定資産税」についてみていきましょう。

京都府における光熱・水道費の相場とは?

住宅の維持費としてまずあげられるのは、光熱・水道費でしょう。京都府の光熱・水道費はどのくらいか「政府統計e-Stat」のデータを基にみていきます。

|

年間平均 |

月平均 |

| 全国 |

286,262円 |

28,855円 |

| 京都市 |

280,965円 |

23,414円 |

※月平均は、年間平均を12で割って算出。(小数点以下四捨五入)

京都府の光熱・水道費(2023年)を全国と比較すると、若干安く済んでいると分かりました。その差は5,400円程。光熱費は温暖な瀬戸内の気候や雪の多い日本海側の気候など地域によっても異なりますので注意が必要です。

次に、京都市における冬と夏の水道・光熱費についてまとめていきます。

|

2023年

12月 |

1月 |

2月 |

… |

2024年

6月 |

7月 |

8月 |

| 京都市 |

20,270円 |

23,588円 |

23,767円 |

… |

16,749円 |

16,118円 |

16,982円 |

・2023年12月~2024年2月

3ヵ月合計:67,625円

月平均:22,542円・2024年6月~2024年8月

3ヵ月合計:49,849円

月平均:16,616円※月平均は、3ヵ月合計を3で割って算出。(小数点以下四捨五入)

冬(2023年12~2024年2月)と夏(2024年6~8月)の光熱・水道費を比較すると、冬が約1.8万円高い結果となりました。なぜ冬の光熱費がかかるかというと、日照時間が短く、在宅時間が長くなりがちで、必然的に照明や、暖房器具を使用する時間が増えます。また外気との差が大きくなるため、暖房費が高くなる傾向があると考えられるからです。

参考元:e-Stat|家計調査 家計収支編 月次 二人以上の世帯

光熱費の想定には気候の特徴を押さえよう

住宅にかかる光熱費を想定するには、その地域の気候の把握が不可欠。京都府の気候の特徴は、中央に位置する丹波山地を境に、大きく北部と南部に分けられます。北部は日本海気候で、冬は雪が多く、夏はフェーン現象によって高温になりやすいです。そして南部は瀬戸内気候で、雨が少なく乾燥しがちで、夏と冬の寒暖差が大きい特徴があげられます。また日照時間が長く、かつては多数の塩田がみられたほどです。

北部にある舞鶴市と、南部にある京都市の2024年における気象データを比較してみましょう。

|

夏季最高気温 |

冬季最低気温 |

積雪量 |

湿度(1~10月平均) |

| 舞鶴市 |

38.8℃(8月) |

-2.2℃(3月) |

51㎝(1月) |

79.4% |

| 京都市 |

39.4℃(7月) |

-1.3℃(1月) |

1㎝(1月) |

67.6% |

同じ京都府内でもエリアによって差があります。

特に北部の場合は、雪による光熱費への影響を想定しておく必要があるでしょう。参考元:気象庁|舞鶴(京都府) 2024年(月ごとの値) 主な要素参考元:気象庁|京都(京都府) 2024年(月ごとの値) 主な要素

固定資産税・都市計画税とは?

写真③現金の上に置かれた電卓とタックスと書かれたブロック.jpg 79.44 KB

写真③現金の上に置かれた電卓とタックスと書かれたブロック.jpg 79.44 KB住宅・土地を所有すると毎年課せられる税金が固定資産税・都市計画税です。継続的にかかる維持費なので確認しておきましょう。

固定資産税

固定資産税とは毎年1月1日現在で、土地や家屋などの固定資産を所有している方に課される税金を指します。その額は、所有している固定資産の価格によって算出されます。固定資産の金額によって税額は異なりますが、一戸建てにおける固定資産税の相場は10~15万円程です。

なお、家屋における固定資産税税額の計算は下記の計算式によって出されます。

課税標準額×1.4%

都市計画税

都市計画税とは、固定資産税と合わせて課せられる税金で、市町村が都市計画事業に充てるために課せられます。対象となるのは毎年1月1日現在に、都市計画法による市街化区域内に家屋あるいは土地を所有している方。都市計画税の平均相場は、年間3~5万円程です。

なお、家屋における都市計画税額の算出は下記の計算式によって出されます。

課税標準額×税率(0.3%)住宅用地に課せられる固定資産税・都市計画税には特例措置があり、税負担を軽減できるケースがあります。

新築住宅に対する減額措置や、省エネ改修をした住宅に対する減税などもあるため、詳しくは市町村に問い合わせるとよいでしょう。参考元:京都市情報館|固定資産税・都市計画税参考元:京都市情報館|軽減措置等について

他にもある!住宅の劣化を防いで維持するためにかかる費用

写真④家の模型と工具.jpg 94.56 KB

写真④家の模型と工具.jpg 94.56 KBどのような住宅でも、必ず年月の経過とともに劣化が生じます。そのため、壁のひび割れや屋根など建物の古くなった部分を修復するためのメンテナンス費用がかかります。ここでは「リフォーム・メンテナンス」、「防蟻対策」について解説していきます。

リフォームやメンテナンス

建物の劣化を見落とさないためにも、定期的な点検を怠ってはいけません。入居一年を過ぎたら建築を依頼した会社へ点検を依頼し、必要なメンテナンスを行いましょう。もし建物の劣化を放置すると、かえって修繕コストが高くなってしまう可能性があります。メンテナンスの結果、リフォームが必要なこともあるでしょう。なおリフォームとは、居住空間の改築や改修を指します。経年劣化による設備の補修、買い替えによって新築に近い状態に戻す作業です。

主なリフォーム・メンテナンス箇所は以下の通りです。さまざまな部分でメンテナンスが必要になりますので、理解しておきましょう。

・屋外部分(地盤・基礎・外壁など)

・躯体部分(柱やはり、天井など)

・外構(門・塀・郵便受けなど)

・屋内部分(床・壁紙など)

・建具(網戸・サッシ・玄関建具など)

・設備(キッチンシンク・トイレ・洗面など)

防蟻対策

木造住宅の場合、防蟻対策が必須です。なぜならシロアリが家の建材となる木材を食べてしまい、家の耐久性を低下させてしまうため。特に被害が起きやすい場所は、床下にある家を支えるための柱で、深刻な劣化につながります。防蟻対策を怠ってしまうと、被害が生じた際に大規模な修復が必要になり、コストもかかります。よって対策は新築時からはじめ、定期的に点検を行いましょう。主な対策例は下記の通りです。

・床下に潜りやすい点検口を設置する

・防蟻対策になる木材を使用する

・断熱材や構造木材、床下に防蟻薬剤を注入・散布する

・定期的に薬剤を散布する

注文住宅を建てる際の注意点は?

維持費を抑えるために建築時にできる対策

写真⑥高性能住宅.jpg 62.15 KB注文住宅にかかる維持費を抑えるには、建築時に耐久性が高い家を選ぶのがおすすめ。

写真⑥高性能住宅.jpg 62.15 KB注文住宅にかかる維持費を抑えるには、建築時に耐久性が高い家を選ぶのがおすすめ。また光熱費を抑えるには、太陽光発電の設備の導入などがあります。ここでは、建築時にできる対策を紹介します。

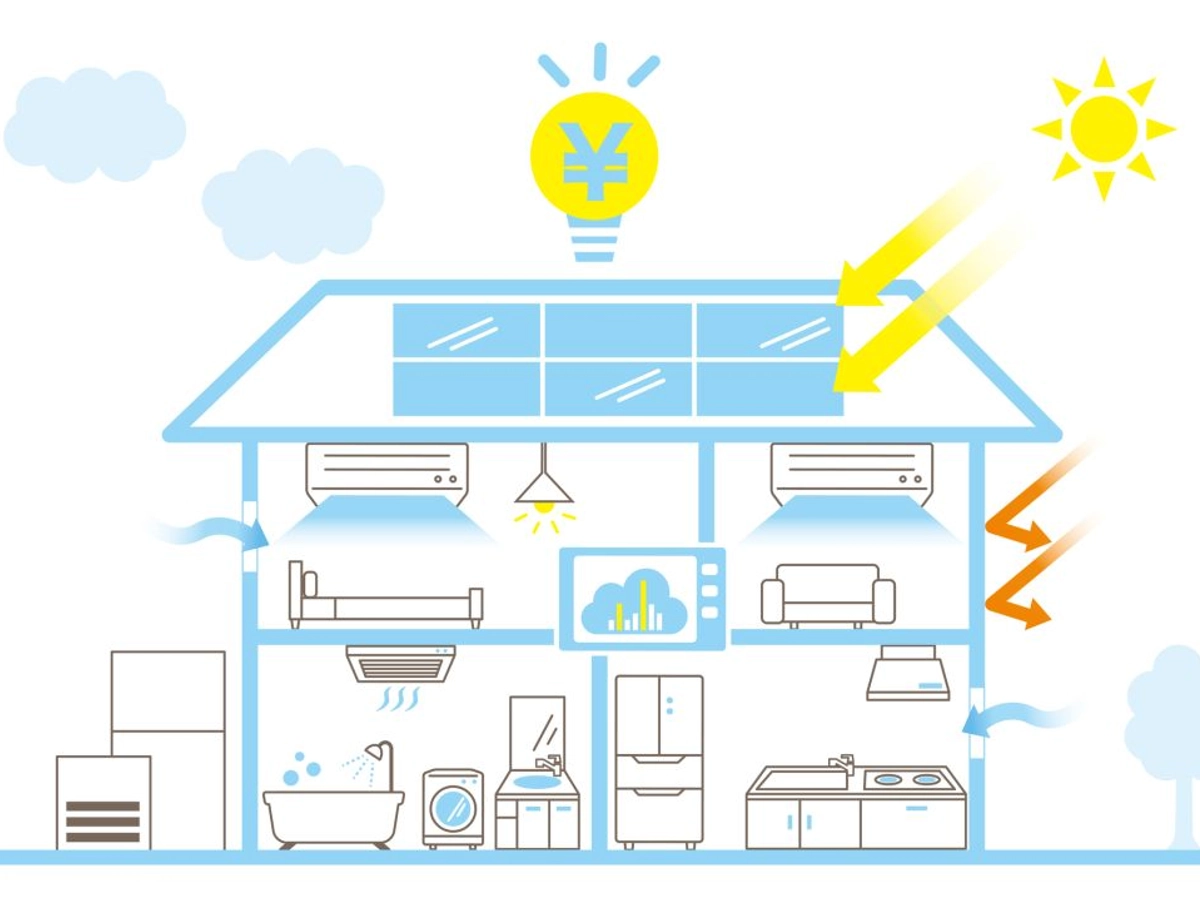

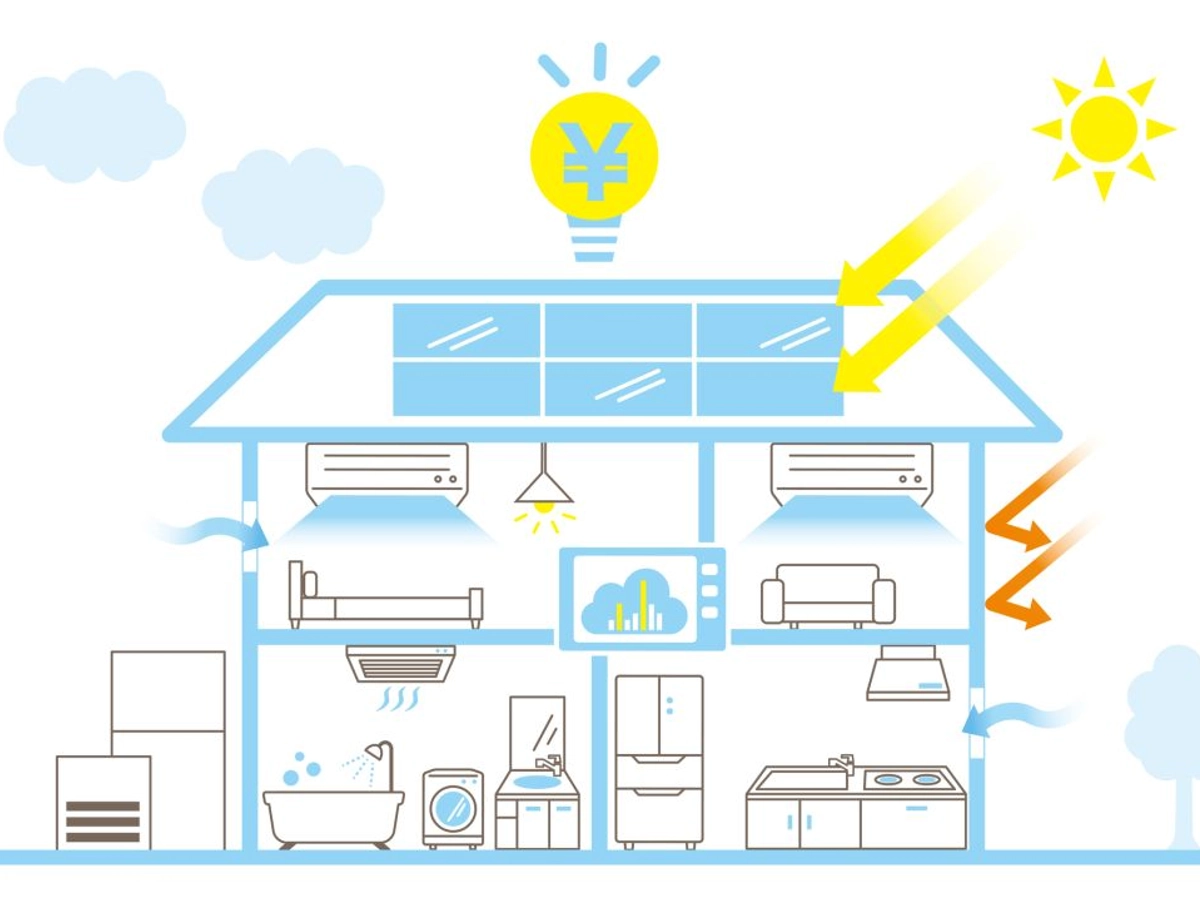

太陽光発電の設備を備える

太陽光で発電した電気を自家消費し、余剰分を売電すると光熱費の節約に。よってその分を住宅の維持費に回せるようになるのです。

R+houseで家づくりを行った家庭の一例をあげると、3人暮らし世帯における太陽光発電システム導入の差では、電気代の月平均が4,000円程安く抑えられました。

高断熱・高気密の高性能住宅を選ぶ

高性能な省エネ住宅を目指せると、住宅にかかるエネルギー消費量を削減できるため、維持費を抑えられます。高断熱のサッシ・断熱材などを使用し「夏は涼しく、冬は暖かい」快適な家づくりができます。また、省エネ住宅づくりは建材の違いだけでなく、間取りでも差が生じます。R+houseの家づくりは、こうした高性能住宅のプランニングにも強みがあります。

>>参考コラム:注文住宅を建てるなら性能が重要!住宅性能の種類からメリットまで解説

アフターメンテナンスが充実している施工会社を選ぶ

高性能な住宅であっても、価値を維持するためにはメンテナンスが必須。したがって長期保証や長期点検を実施している施工会社を選ぶとよいでしょう。保証の有無だけでなく、すぐに相談ができる窓口があるかもポイントとなります。対応のスピード感は家の寿命に大きく関わるため、事前に確認しておきましょう。

京都府で注文住宅を建てるならR+houseネットワークの工務店にご相談ください

写真⑦神奈川県_自転車も楽々置ける広いエントランススペース.jpg 185.23 KB

写真⑦神奈川県_自転車も楽々置ける広いエントランススペース.jpg 185.23 KB今回は、一戸建てにかかる維持費について紹介しました。注文住宅を建てる際には建築費用だけでなく、固定資産税や光熱費、メンテンナンス費用などが必要です。R+houseネットワークの工務店では、維持費を抑えられる高性能な材料が揃います。また確かなプランニング力を持った建築家が、デザイン性と機能性を兼ね備えた住宅をご提案。お客様の手の届く価格で理想のマイホームをカタチにします。京都府内のエリアで注文住宅を検討の方は、是非R+houseネットワークの工務店へご相談ください。

>>京都府でランニングコストを抑えられる家づくり!「R+house」についてはこちら